みなさま、こんにちは!

コンクールは吹奏楽の発展に貢献しました

夏のコンクールの盛り上がりは本当にすごいですよね

日本は世界一吹奏楽が盛んな国です

友だちや家族、知り合いで吹奏楽をやっていた人も多いのではないでしょうか

そういう文化があって盛り上がっている、これは大変素晴らしいことです。

せっかくなので

この世界一を

より内容のあるものにしたいな

わたしはそう思っています

コンクールに出るという事は

評価をされる事を了承している

優劣がつく事を了承している

そして、それは

審査員の判断で順番がつく

ということですね

審査員の先生方は

音楽各分野の優れた音楽家です

その先生方はご自分たちで音楽を奏でていらっしゃいます

音楽には時代や国によって色々な奏法やスタイルがあることもご存知です

表現には自由があり、そこが音楽の素晴らしいところだということもご存知です

では、なぜ評価するのでしょうか?

それは評価を求める人がいるからです

その数は千人の単位ではなく、何万人といるのです。自分たちは高い評価を受けたい、という望みを大なり小なり持っている人が。

結果を求めて練習をする

そうすると

色々な気持ちが出てきます

〜(他の団体)より上手く吹こう

〜(他の団体)より音程を合わそう、縦を揃えよう…

音楽の流れの中に存在する音程や縦の線、その他諸々をまるで機械のように取り出して訓練する。

もちろん訓練は必要です

テクニックに優劣は現れます

しかし

非音楽的、物理的に執拗にその練習を繰り返すことは、音楽から生まれた行為でしょうか?

技術・結果の比重が音楽を超えてしまったらアンバランスなのでは?

音楽自体を評価をしにくいので仕方のないことですが、大切なのは音楽、ハート。

心から音楽を奏でることが先ではないでしょうか

練習はそれを表現するため

コンクールは自主的に自分たちの音楽を奏で

優劣をつけて評価してもらいたい

コンクールまでの準備

本番

結果

結果を今後にどう生かすか

ここまで含めて、全てを芸術的に考えたいものです。

みなさまの音楽のために

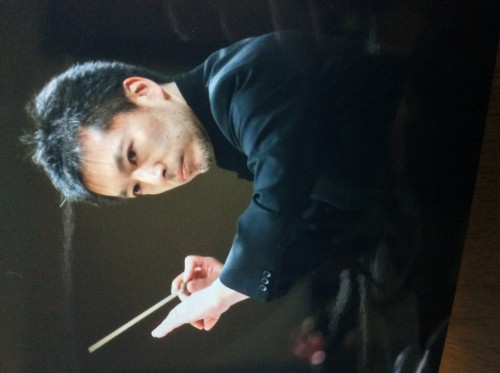

フルート奏者 大熊克実